Du méthane retrouvé dans des météorites, un nouvel indice de vie sur Mars ?

Une nouvelle étude menée sur des météorites martiennes témoigne de l’existence de poches de gaz de méthane sous la surface martienne. Un élément propice au maintien de la vie comme certains micro-organismes des milieux extrêmes que l’on peut observer sur Terre. Depuis des années, les astronomes s’attèlent à la recherches de preuves sur Mars attestant de l’existence de formes de vie actuelles et passées. Alors que ces indices ne semblent jamais avoir été aussi insaisissables, une nouvelle étude suggère de s’intéresser à ce qui se cache sous la surface de la planète rouge. Pour en arriver à de telles conclusions, les scientifiques ont mené des travaux sur six météorites martiennes provenant de diverses collections de musées. Leurs résultats, publiés dans la revue Nature Communications affirme la présence de poches de gaz méthane à l’intérieur de ces roches. Selon les chercheurs, cette découverte laisse sous-entendre la possibilité pour des organismes méthanotrophes, tels que des bactéries, de se développer dans le sol de la planète. Se concentrer sous la surface "Nous devons être clair sur le fait que nous n'avons pas détecté la vie. Toutefois, si la vie existe sur Mars, alors nous devrions nous concentrer sur le sous-sol", a résumé dans un communiqué Nigel Blamey, directeur des travaux et chercheur à l'Université Brock en Ontario. L'an dernier, le robot de la NASA Curiosity a identifié de curieuses fluctuations de méthane provenant d’une zone située sous le cratère Gale. Toutefois, des questions demeuraient quant à son origine. Ces observations suggèrent ainsi que le gaz est toujours produit sur la planète à l’heure actuelle. La surface de Mars, constamment bombardée par les radiations, est considéré comme un environnement hostile à la vie dans lequel les températures peuvent chuter aussi bas que -90°C. Un environnement propice aux organismes des milieux extrêmes ? Toutefois, les analyses menées sur les météorites suggèrent que les conditions sous la surface pourraient être plus favorable, tout du moins pour les micro-organismes des milieux extrêmes. Ces bactéries, habituées aux environnement riches en méthane et pauvres en oxygène vivent ici sur Terre dans les vases, les marais et tourbières. Les scientifiques restent néanmoins divisés quant à l’origine de ce méthane sur Mars. Sur Terre, une grande partie de ce gaz présent dans l'atmosphère est produite par la vie, y compris les micro-organismes méthanogènes et les animaux. Cependant, le méthane dans les météorites pourrait avoir été produit par des bactéries, il y a plus d'un milliard d'années à une époque où l'eau liquide coulait à la surface de la planète rouge. Le programme ExoMars développé par l'Agence spatiale européenne devrait apporter plus de réponses sur ce mystère. Il est prévu qu’un robot soit envoyé sur la planète rouge et arrive en 2019 pour récolter des échantillons jusqu’à deux mètres en dessous de la surface.

Publié par Maxime Lambert, le 19 juin 2015

LA GRANDE VILLE MEDITERRANEENNE EXPERIENCES ET PERSPECTIVES Constantine, les 15 et 16 mai 2013

Troisième Rencontre Scientifique Montpellier - Constantine

5 ème journée nationale des transports de l’hygiène, de la sécurité industrielle et de la mobilité

La 5 ème journée nationale des transports de l’hygiène, de la sécurité industrielle et de la mobilité,(JITHSIM2015) constitue un espace d’expression et d’échange pour la communauté des transports, est accueilli par l’université des frères mentouri Constantine pour sa cinquième année consécutive le 17 juin 2015.

Pour répondre a nos besoins de mobilité, nous avons recours à plusieurs modes de transport ; terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, qui représente une des plus importante activités humaines et intervient à plusieurs niveaux touchant plusieurs aspects de la vie courante du citoyen. Or, à ce jour la voiture reste, et continue à être le moyen de transport qui satisfait le plus, les différents critères des usagers. Il s’agit en effet d’un moyen de transport personnel qui ne nécessite pas un effort particulier de réflexion pour la préparation du voyage. Ce qui n’est malheureusement pas le cas des autres modes et notamment des transports publics de masse.

L’intérêt scientifique sera porté sur un large spectre qui couvrira le vaste domaine des transports urbains, interurbains, ferroviaire, aériens, des personnes des marchandises et des hydrocarbures, la maintenance des moyens de transports, aux dangers présents sur le lieu de travail, de la prévention des accidents et des dangers plus insidieux comme les vapeurs toxiques, les poussières, le bruit, la chaleur , le stress, etc. Le souci de développement durable et l’amélioration continue seront les maitres mots du développement des systèmes de transport, tout en réduisant l’impact sur l’environnement.

La 5ème JNTHSIM, traitera des problématiques du transport, de maintenance, du confort de l’hygiène et de la sécurité, de l’environnement, et des déplacement des personnes a mobilité réduite afin de dégager les actions prioritaires à entreprendre dans les année à venir en Algérie avec comme objectifs l’amélioration continue du développement des systèmes de transport sous ces différentes formes, de la promotion de l’hygiène, la santé et la sécurité au travail, du rapprochement des différents acteurs (secteurs sociaux-économiques, laboratoires de recherche, enseignants du supérieur, chercheurs dans le domaine…etc.) afin de créer des synergies et de la richesse en main d’œuvre qualifiée permettant le développement de la coopération sectorielle.

ALBUM PHOTOS

Constructions en mal d’architecture

«L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière…»

(Le Corbusier(1))

Par Hammache Seddik,

architecte, docteur en urbanisme

Architectures ou constructions ?

Aujourd’hui, un simple regard sur nos villes et leurs périphéries permet de constater avec peu d’incertitudes que si la construction va bien, l’architecture va mal. La construction va bien. Pour s’en persuader il suffit de porter un regard sur les innombrables chantiers en cours. Une suite ininterrompue de territoires nouvellement urbanisés où les petites villes hâtivement reconverties en grands centres urbains ont perdu l’aspect pittoresque d’antan, où l’architecture typique de nos médinas, ksour et villages de nos campagnes est pervertie par la masse des constructions, où le littoral défiguré est métamorphosé par le béton. Vainement protégés par les instruments réglementaires, les domaines agricoles et forestiers n’ont pu échapper au phénomène de l’urbanisation et aux abus des constructions. Même la palmeraie, source de vie et de survie par excellence, base essentielle de l’économie traditionnelle, n’a pu être épargnée par la frénésie des constructions. Ainsi, les verdoyantes oasis des années 1970 sont phagocytées et englouties par vagues successives de nappes d’habitations horizontales(2). Pour en être également persuadé, il suffirait de se référer à quelques repères statistiques du secteur de l’habitat. En cinquante ans, le parc national du logement hérité à l’indépendance s’est déjà multiplié par trois et demi et bientôt par quatre(3). La liste des ouvrages réalisés est longue : des logements, à dénombrer par millions d’unités, des écoles et des lycées recensés par milliers, mais également de nombreux hôpitaux, universités et autres équipements de centralité qui impriment une nouvelle silhouette urbaine à l’organisation du territoire. Il faut noter que le rythme de construction, entamé dès les années 1970, s’est à peine ralenti avec la décennie noire pour reprendre avec l’embellie financière et le retour aux conditions de sécurité acceptables à la reprise des activités économiques. L’adage populaire de «constructions qui poussent comme des champignons» est si illustratif de la situation. Si la construction est partout, qu’en est-il de son architecture ? L’image générale du cadre bâti porte l’empreinte d’un amalgame incongru de constructions où se mêlent les styles et les langages architecturaux. Le pseudomoderne s’associe au faux traditionnel, la copie, soigneusement transcrite d’ailleurs, s’additionne à l’expression brute des façades inachevées des quartiers spontanés. Les villas surchargés de décors, illusionnant le «luxe», juxtaposent les humbles habitations non finies en quête d’achèvement. La construction individuelle semble emprisonnée dans le même modèle sur l’ensemble du territoire national. D’Alger à Tindouf, de Tlemcen à Annaba, la question de la typologie du logis est résolue : emprise au sol maximum de la surface de la parcelle ou subtilisée à l’espace public, garages au RDC, habitations aux étages et terrasses accessibles laissant apparaître des poteaux en attente d’une future élévation. Si provisoirement la construction est prolongée d’un espace jardin relativement étendu, ce n’est qu’à dessein d’une future extension. Ces gros cubes, morceaux de «bravoure» auto-construits, taillés généralement dans le même gabarit, rarement alignés sur l’espace public, accolés les uns aux autres ou séparés par des vides étroits et inutilisables, forment, finalement, une certaine unicité globale par la laideur. Du nord au sud et de l’est à l’ouest, la typologie des façades du logis est portée par le même modèle esthétique : saillies des planchers, balcons prolongeant les pièces habitations, démesure de la hauteur des garages, revêtements extérieurs non finis ou grossièrement surchargés, fer forgé aux balcons, claustras aux murs d’acrotère, pergolas aux terrasses et çà et là quelques bizarreries géométriques de toiture en pente, considérées comme prouesses techniques et esthétiques, couronnent la construction. Le souci légitime de sécuriser le logement a rajouté de nouveaux éléments au vocabulaire : de robustes barreaux et grillages métalliques ferment les baies et les balcons, de doubles portes blindées (voire triples !) aux entrées sécurisent les accès, du grillage barbelé surélevant des murs de clôtures déjà surélevés, etc. A cette panoplie, il faut rajouter les inévitables paraboles clouées sur les façades et les hideuses saillies des climatiseurs individuels, pourtant si faciles à dissimuler. L’extrême dénuement de l’architecture concerne aussi bien les initiatives privées, que les bâtiments publics. Les inévitables «tours» et «barres» des«plans de masse» en série impriment un paysage monotone et stéréotypé à l’espace résidentiel. La laideur des façades est tantôt camouflée par un jeu naïf de dessins géométriques, tantôt dissimulée derrière des motifs arabisants. Les inutiles murs pignons, induits de la production en série, sont maquillés par un jeu de peinture ou de dessins éphémères, qui ne trompent l’œil de personne. Finalement, initiatives publiques ou privées, la production architecturale est marquée par le souci constructif et l’absence de recherche architecturale et de l’effort esthétique. Pour paraphraser les propos de mon confrère Hamid Ougouadfel(4), s’il y a bien un domaine où l’identité nationale est exprimée avec forte lisibilité, c’est bien à travers la manière de construire, du nord au sud et de l’est à l’ouest du pays, les habitations se ressemblent toutes. C’est à croire que la construction aujourd’hui peut ainsi transcender l’histoire, la géographie, le climat et la nature du lieu.

Constructions en quête de contenu

Ce mélange chaotique, cette juxtaposition de pauvreté et de richesse, cette surcharge de décors criards, cette uniformité de traitement, cette médiocrité architecturale, ce caractère pathologique qui accompagne le processus de construction d’Alger à Tamanrasset traduisent à juste titre une série d’interrogations sur leur sens et leurs significations. Pour les uns cela s’apparente à une volonté légitime de modernité qui se traduit sur l’espace d’une manière un peu naïve par l’emprunt de signes de la modernité et d’un modernisme de mauvais goût. Pour d’autres, c’est une quête de repères culturels estompés que l’on veut réaffirmer avec force par une surcharge décorative arabisante. Pour certains, les maigres ressources de financement n’ont pas permis une finition adéquate et un achèvement de leurs habitations. Et plus simplement dit, ce mélange chaotique ne serait que le reflet d’un malaise économique, social et culturel que l’espace construit sait si bien transcrire. Une crise latente de l’organisation du cadre de vie est perceptible et les nouveaux types bâtis et les langages architecturaux expriment si bien l’expression de ce malaise. L’espace «normé» et stéréotypé des programmes planifiés offre peu de possibilités, de flexibilité aux activités et aux diverses manifestations quotidiennes. L’habitant, porteur d’usages, est obligé de se conformer à l’usage «prescrit par la distribution du plan». Il doit apprendre à vivre dans la «cellule type» et en même temps vivre son patrimoine d’habitudes culturelles : l’intimité de la vie familiale, le refus du vis-à-vis, les habitudes culinaires, la culture citadine ou rurale. Les transformations abusives opérées sur les façades des bâtiments publics à peine réalisés sont des signes forts d’inadéquation et de malaise. Sans doute, cette pratique vise une amélioration des conditions d’habitabilité des lieux et une augmentation du confort. La transgression de l’espace, pour certains, est l’expression légitime d’une «correction culturelle» pour l’adapter au mieux au patrimoine d’habitudes et mode de vie, mais cette transgression déforme l’harmonie des façades dont la conservation est d’utilité publique. Publiques ou privées, les façades sont soumises à l’ordonnancement du domaine public et le rôle reconnu aux façades dans la valorisation de l’espace public n’est pas discutable. Le contenu syntaxique de l’expression architecturale est ballotté : d’un côté comment se traduit la référence à la tradition de construire ? De l’autre, comment traduire la modernité ? Le réflexe de certains serait de retourner aux référents spatiaux et esthétiques liés au modèle traditionnel et de s’interroger sur l’opportunité de les traduire ou de les reproduire. Faut-il franchement privilégier les modèles portant les traits de la modernité dans une société encore acquise à certaines pratiques de vie traditionnelle ? La modernité dans ce cas ne serait-elle pas qu’un «habit» ? Et inversement, la tradition ne risque-t-elle pas alors d’être réduite à une valeur refuge ? Une valeur accrochée à un temps perdu ? Une ligne intermédiaire comme démarche serait de traduire la tradition d’habiter dans la modernité. Dans ce cas, c’est le difficile exercice de la «réinterprétation » que certains tentent d’expérimenter. Malgré le fait que le territoire national soit un grand chantier de constructions depuis des décennies, peu d’architectes, à travers leurs projets, se sont intéressés avec pertinence à la récupération des valeurs locales dans les normes de l’habitat. Le facteur culturel et local dans les constructions modernes émerge peu du milieu professionnel. Le couple antinomique tradition/ modernité semble plus «porté» par les habitants qui, eux-mêmes, le traduisent d’une manière brute et brutale à travers une synthèse maladroite et naïve dans la construction individuelle et l’autoconstruction spontanée.

L’échec, plus moins consommé, de la ligne technico-administrative des standards et ratios, mais aussi celle de l’imitation et du mimétisme ouvre la voie à de nouvelles perspectives sur lesquelles doit s’engager la réflexion. Les bouleversements des modes de vie des habitants et de leurs représentations sociales ont défini des besoins nouveaux. La conception architecturale aujourd’hui doit inclure, d’un côté, une réflexion fondamentale sur les valeurs et les pratiques traditionnelles de l’espace encore ancrées et véhiculées par la société ; de l’autre, une prise en compte des aspirations de la société à la modernité et au progrès. Ne faut-il pas rétablir dans les constructions nouvelles les pratiques sociales qui perdurent encore, mais condamnées par un ensemble de conjonctures (l’urgence, la forte demande, la crise du logement…), l’interférence des modèles modernistes et la perte de la conscience spontanée ? Aujourd’hui la construction est en quête d’identité et d’architecture, la problématique de l’ancrage des récentes constructions dans le patrimoine des valeurs véhiculées par la société reste posée. Mais que font donc les professionnels ?

Architecture de facilité

On a cultivé dans l’esprit des étudiants en architecture l’idée de l’architecte «créateur», «inventeur» et libre dans l’acte de conception. A la fois «artiste», spécialiste de la forme, bâtisseur, voire un peu urbaniste, il est vrai que c’est un métier de convictions, d’idées, d’avant-garde selon certains et d’anticipation au service de la communauté. «Homme de synthèse», chef d’orchestre de la «symphonie construction » et autres motivations chimériques qui ont bercé les débats et l’apprentissage en atelier. Sans doute, certains d’entre vous, lecteurs avertis, lâcheront un sourire, au souvenir des «charrettes », aux idées qui y ont foisonné, aux projets réalisés sur le papier, mais qui prédisaient déjà une lueur de l’action et d’espoir des lendemains de cette profession. Combien d’entre vous résistent encore à l’exercice de ce métier difficile sans trop le pervertir ? Combien de «déçus» qui ont préféré se reconvertir ou, encore mieux, se réfugier dans les bras de l’université ou des instituts ? Mais combien d’entre nous ont choisi l’architecture de facilité au lieu de se battre ? Sans complexe, alors on a dessiné des quartiers entiers avec un seul type de bâtiment d’habitation répété sur l’ensemble du site. Avec conscience, ou sans, on a perduré des dispositifs architecturaux périmés et dépassés. Sans état d’âme ou par paresse à l’effort intellectuel, on a dupliqué une architecture abâtardie, sans identité et sans sens. Défiant le bon sens professionnel de la composition architecturale et urbaine, on a sacrifié le caractère du lieu et de la morphologie du site au profit de «l’ajustement » de l’architecture au maître de l’ouvrage et à la répétition du bâtiment. Certes, quelques œuvres d’exception, dissimulées çà et là, subsistent(5). Comme toute exception, ces œuvres, noyées dans la masse, ne peuvent servir de mesure. Et provisoirement pour conclure, la maladie de l’architecture, apparemment sans remède, incombe, elle, aux seuls architectes qui ont «marché dans la combine» de la répétition, de la copie, de la facilité, du retrait à l’exercice de ce métier et de l’attrait du «prêt-à-construire». L’échec des modèles officiels, les transgressions systématiques dans le processus de construction, le faible rendement constaté de l’exercice du métier d’architecte nécessitent un approfondissement analytique sur les décalages entre espace, société et institutions urbaines. Rupture des codes, absence de repères, quête légitime de la modernité, souci d’enracinement… N’est-ce pas là des éléments symptomatiques d’une crise des types bâtis ? C’est-à-dire une situation typique d’une société en transition. Dans ce cas, les besoins et les goûts de la population évoluent vite et les normes techniques avec les besoins se conjuguent le plus souvent avec un point d’interrogation. Décidément, l’architecture et l’urbanisme peinent à concevoir un projet de ville à la hauteur de ce que nous sommes aujourd’hui.

S. H.

1) Architecte, théoricien et praticien actif, Le Corbusier a marqué le mouvement moderne du XXe siècle. Le Corbusier, vers une architecture, Crès, Paris, 1923, p. 16

2) Phénomène particulièrement visible à Ghardaïa, Touggourt, Ouargla... Les dernières inondations de 2008 dans la vallée du M’zab témoignent que l’on ne peut pas construire n’importe où, «l’ordre de l’eau» reprend ses droits, c’est une question de temps.

3) Le parc national estimé à 1 950 000 logements en 1962 passe à 6 748 000 logements au RGPH de 2008. Plus de 2 millions de logements supplémentaires étaient attendus à la fin des deux derniers plans quinquennaux.

4) Architecte, ancien enseignant à l’EPAU d’Alger, Hamid Ougouadfel a réalisé un film didactique sur l’architecture et l’urbanisme d’Alger en 1986 et animé la courte vie de la revue HTM (Habitat Tradition et Modernité) en 1993.

5) Notamment le projet singulier «habitat de Tafilalt », réalisé à Ghardaïa et quelques exemples primés au Prix national d’architecture et d’urbanisme en 2012 et 2013.

De nouvelles entreprises pour le pavillon des expositions et le musée d’art et d’histoire

les travaux de réalisation du pavillon des expositions à ain el bey, et du musée d’art et d’histoire à bab el kantara seront repris prochainement, a-t-on appris hier auprès de hocine ouadah wali de constantine lors de sa visite hebdomadaire aux chantiers de l’événement culturel de 2015.

après le retard considérable enregistré dans les travaux de réalisation de ces deux projets, et l’arrêt des chantiers pendants des mois, l’on a décidé enfin de recourir à d’autres entreprises. il faut rappeler que plusieurs mises en demeures ont été adressées à l’entreprise espagnole, chargée de la réalisation du pavillon des expositions situé à proximité de l’aéroport mohamed boudiaf ; mais cette fois ci la wilaya passe à l’exécution et à la résiliation du contrat. «la procédure de résiliation est engagée envers l’entreprise défaillante. nous allons leur payer ce qu’ils ont fait et nous allons nous engager avec une autre entreprise», a précisé le wali.

ce pavillon des expositions, qui devrait être en face de la salle zénith, et occupant une surface de plus de 25 000 m², était le premier projet de ce genre dans toute la région est. sa livraison était prévue pour le début de l’année en cours. sa réalisation, lancée fin 2013, a connu beaucoup d’obstacles. cela avait commencé pas des problèmes du terrain, puis des retards dans la réception et le montage de la charpente métallique de la structure.

rappelons que l’administration a épuisé pratiquement tous les recours qu’autorise le code des marchés et aucun effort n’a été fait de la part de cette société espagnole, selon les déclarations du wali lors de ses sorties précédentes sur chantier. pour le musée d’art et d’histoire, ce sera aussi la même procédure, selon le wali. «l’entreprise belge s’est désistée officiellement, nous sommes en train de faire ce que nous appelons les états généraux et définitifs. on leur paye ce qu’on leur doit et on va engager une autre entreprise », a-t-il précisé.

Yousra Salem

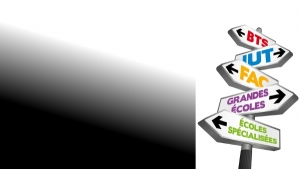

Circulaire n°01 du 14 Rajab 1436H correspondant au 03 mai 2015 relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire 2015-2016

La présente circulaire a pour objet de définir les règles générales applicables, en matière de préinscription et d’orientation, aux titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire 2015 – 2016. L’accès à l'enseignement et la formation supérieurs est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d’un titre étranger reconnu équivalent.

6e Salon de l’emploi à l’université de Constantine En quête de l’esprit de l’entrepreneuriat

C’est une véritable quête de l’esprit d’entrepreneuriat qui est engagée depuis des années à l’université des Frères Mentouri de Constantine.

Une course d’obstacles pour mieux illustrer l’itinéraire que le temple du savoir tente de baliser pour des milliers d’étudiants en fin de cycle. C’est à travers l’organisation de Salons de l’emploi dont la 6e édition s’est tenue les 10 et 11 juin au campus central que les stratégies en la matière se sont dévoilées.

Les partenaires habituels de ce genre de manifestations étaient présents dont l’Ansej qui, désormais, cible étroitement les étudiants. «Notre priorité en tant qu’agence actuellement est l’étudiant, la création d’entreprise exige un savoir-faire et des idées novatrices, qualités que les étudiants peuvent détenir et véhiculer», nous expliquera Gridi Saddek au stand de l’Ansej.

Sous le slogan «Idées créatrices d’emploi», ce salon, initié en collaboration avec le Centre de carrière qui depuis 2007, date de sa mise en service, s’active à assurer son rôle de passerelle entre l’université et le monde du travail, a vu la participation des plus importants pôles d’activité recensés dans la capitale de l’Est.

Il s’agit du secteur de la mécanique, de la pharmacologie et de l’hôtellerie, entres autres. Des créneaux porteurs que les conférences programmées durant ces deux jours ont tenté de mettre en lumière aux fins de mieux éclairer les entrepreneurs de demain.

Pour ce faire, il y a un programme de formations et de workshop que l’Ansej et le Centre de carrière de l’université Mentouri s’attellent à exécuter. Les résultats sont probants, nous a-t-on certifié. Selon notre interlocuteur, «grâce à la mission de l’entrepreneuriat, la création d’entreprise est passée de 10% à 15% depuis quelques années».

L’apport du Centre de carrière y est pour beaucoup, semble-t-il. Ce partenariat Ansej-Centre de carrière serait ainsi un ticket gagnant. «Rien qu’en septembre dernier, la formation organisée à la faculté de biologie pour les étudiants en fin de cycles licence et master, le tout a abouti à la validation de 39 idées de projets».

Serions-nous tentés de croire que l’accompagnement, l’orientation et l’exploitation des potentialités sont le nouveau credo des agences de l’emploi qui font presque du porte-à-porte pour dénicher les futurs acteurs de la scène économique ? Les avis sont partagés par les rares étudiants croisés dans le hall du bloc des lettres où s’est tenu le salon de l’emploi. «L’inscription pour suivre une formation dans la perspective de monter sa propre boîte se fait via internet, ce qui incite les étudiants concernés à y aller facilement», dira Borhane. Cet étudiant en Master 2 économie entre dans la catégorie ciblée par les organisateurs du Salon en question.

Bien qu’il s’inscrive in situ pour une prochaine formation, il posera plusieurs questions à différents exposants pour ne pas naviguer à vue dans le cas où il déciderait de lancer sa propre affaire, à quelques mois de l’obtention de son diplôme : «A la lumière de beaucoup d’expériences malheureuses, j’ai quelques appréhensions sur les procédés de la création d’entreprises, mais, paradoxalement, je suis tenté par l’assistance fournie par le Centre de carrière pour avoir une meilleure visibilité sur mon éventuel projet.» Mais il n’y a pas que le volet orientation-formation. Le salon de l’emploi, comme son nom l’indique, offre aussi des emplois.

Plusieurs stands représentant différents secteurs d’activités proposent des recrutements, particulièrement l’INSC de Tizi Ouzou qui forme des délégués médico-pharmaceutiques. Alors que l’on discutait avec le sympathique responsable du stand, quelques étudiants sont venus y déposer leurs CV. «Nous travaillons en collaboration avec le secteur de la pharmacologie à Constantine, et ce domaine offre des opportunités d’emploi», nous a assuré notre vis-à-vis.

C’est le cas aussi de l’entreprise Inerga, société de réalisation d’infrastructures affiliée à Sonelgaz, ou de celle de l’Etrag, entreprise des tracteurs agricoles, un fleuron du secteur de la mécanique à Constantine, qui après une restructuration et un partenariat en joint-venture avec les Américains, a réussi à redresser sa situation financière et offre aujourd’hui des possibilités de recrutement.

Le cas de L’ATRBSA

L’Agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences agroalimentaires (ATRBSA) était aussi présente durant ce Salon de l’emploi. Cet établissement à caractère public a été créé il y a à peine trois ans, le 1er mars 2012, et doit répondre à un double objectif : le premier vise à rapprocher le monde académique de celui des entreprises pour élaborer des coopératives durables, productives et fructueuses ; le second consiste à accélérer le transfert de technologie et la création de valeur économique à partir des produits de la recherche publique.

Selon Keltoum Tchalabi et Med SeddikSachi de l’Atrbsa, l’agence s’adresse soit aux chercheurs, soit à des étudiants de rang magistère, soit à des groupes ou à des enseignants. Inutile de rappeler que le secteur de la recherche, particulièrement l’agroalimentaire, est très prometteur. Des étudiants y trouveront certainement leur voie dans le cas où leurs projets seront retenus.

Selon nos interlocuteurs, «la sélection des projets se fait par le biais d’appels à propositions thématiques. Le tri des projets retenus est effectué sur des critères de qualité pour l’aspect scientifique, auxquels s’ajoute la pertinence économique pour les entreprises.

Certains appels à propositions de la programmation annuelle visent à financer des projets de recherche collaboratifs, faisant intervenir au minimum une entreprise et un laboratoire ou organisme de recherche public.» Actuellement, l’Agence est en phase d’élaboration d’un listing de chercheurs. Elle en appelle à la candidature d’experts, car «nous avons besoin d’experts pour l’évaluation et l’accompagnement des projets éligibles», précisera-t-on.

Naïma Djekhar

3ème Conférence Algéro-Française de l'enseignement supérieur et de la recherche

Téléchargez les documents de la conférence:

Ouverture de la Conférence

- Mme FIORASO, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en France

- M. MEBARKI, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Algérie en France

- Allocution de Madame GENDREAU-MASSALOUX, cheffe du pôle Enseignement supérieur, délégation interministérielle à la Méditerranée

Table Ronde n°1 - Le LMD : outil d’internationalisation et de modernisation de l’enseignement supérieur et de la recherche

Interventions :

- M. DJEKOUNE Abdelhamid, recteur de l’université de Constantine-1 « Bilan de la mise en place du LMD en Algérie (2004 /2014): Internationalisation et modernisation. »

- M.BENZIANE Abdelbaki, directeur de l’Ecole Nationale Polytechnique d’Oran « L’Enseignement Supérieur Algérien à l’heure de la Gouvernance Universitaire : Constat d’étape »

- Mme POL Patricia, Conseillère Europe et international, direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, MESR. « Panorama des évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche en France »

- M. BOUABDALLAH Khaled, vice-président de la CPU ; président de l’université Jean Monnet, Saint-Etienne. « Harmonisation européenne et Processus de Bologne »

- Bilan de la Table Ronde n°1 - Le LMD : outil d’internationalisation et de modernisation de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Table Ronde n°2 - Ouverture de l’Enseignement supérieur et recherche au monde de l’entreprise à travers l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés

Interventions :

- Mme HALLICHE Djamila, directrice générale de l’ANVREDET. « Améliorer l’employabilité par l’esprit créatif et entreprenant »

- M. KOUDIL Mouloud, directeur de l’Ecole Supérieure d’Informatique. « Relations université – entreprise »

- M. RAUD Stéphane, directeur général délégué par intérim de l’AIRD. « Mobiliser les jeunes diplômés de la diaspora »

- M. PENET Nicolas, président du directoire d’INSAValor. « La Valorisation et Le Transfert de Technologie dans l’Enseignement Supérieur français »

- M. PELURSON Roland ; directeur de l'IUT de Valence. « Création de 4 Instituts de Technologie en Algérie »

- Bilan de la Table Ronde n°2 - Ouverture de l’Enseignement supérieur et recherche au monde de l’entreprise à travers l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés.

Table Ronde n°3 – Recherche scientifique : capitaliser sur les acquis des programmes de coopération de formation des enseignants chercheurs et chercheurs

Interventions :

- M. YELLES-CHAOUCHE Karim, directeur du CRAAG. « Projet SPIRAL : Un (nouveau) modèle de Partenariat Scientifique Algero-Français "

- M. BELBACHIR Hacene, directeur de la Programmation de la Recherche, de l’Evaluation et de la Prospective à la DGRSDT. « Présentation de la coopération scientifique Algéro-Française »

- M. NEDELLEC Patrick, directeur de la Direction Europe de la recherche et coopération internationale, CNRS. « Recherche scientifique : Capitaliser sur les acquis des programmes d’échange et de coopération - Cas des relations du CNRS avec la recherche algérienne »

- M. DEVERCHERE Jacques, professeur, Université de Brest-Ouest « 12 ans de coopération entre l’Algérie et la France en Géosciences marines »

- Bilan de la Table Ronde n°3 – Recherche scientifique : capitaliser sur les acquis des programmes de coopération de formation des enseignants chercheurs et chercheurs.

Atelier de travail : Les filiales d'établissements - De nouveaux outils de coopération avec les entreprises

Interventions :

- M. CHAMPAGNE Jean-Yves, professeur, INSALyon. « BILAN FSP 2008 – 24 » et « Présentation de l’INSA de Lyon et de sa filiale INSAVALOR »

- M. OUABDESSELAM Farid, Président honoraire - Univ. Joseph Fourier, Grenoble « Présentation de Floralis : Valoriser les résultats de la recherche menées dans les laboratoires de l’université Joseph Fourier »

- M. YASSA Noureddine, directeur du CDER. « Présentation de l’ER2 – Filiale du CDER – Etudes et Réalisation en énergies renouvelables »

- M. PENET Nicolas, président du directoire d’INSAValor. « Formation Ingénieur/Innovation Entreprendre lancée en Partenariat avec l’INSA de Lyon au service de l‘employabilité des nouveaux diplômés »

- M. YAHI Mustpha, directeur du CSC. « Présentation de la filiale du CSC – Société de Soudage, Contrôle et Expertises Industriels, CSC expertises SPA

- Bilan de l’atelier de travail : Les filiales d'établissements - De nouveaux outils de coopération avec les entreprises

Table Ronde n°4 - Programmes européens ou transnationaux : internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche - Perspectives Horizon 2020

Interventions :

- M. YASSA Noureddine., directeur du CDER « Le CDER dans le dispositif européen »

- M. SEGARRA Bernard, Gestionnaire de programmes à l'Union européenne. « Discours : Les actions de la DUE en Algérie dans l’enseignement supérieur et la recherche »

- Mme LELAIT Florence, cheffe du département des Affaires Européennes et Internationales, Direction générale de la Recherche et de l’Innovation, MESR « De la coopération bilatérale à la coopération euroméditerranéenne »

- Mme VODJDANI Nakita, Responsable coopérations Européennes et Internationales, ANR « Programmes européens ou transnationaux : internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche - Perspectives Horizon 2020 "

- Mme HOBAR Farida, Vice-recteur de l’université de Constantine 1, « Renforcer la mobilité internationale : un équilibre entre enseignement et recherche, une base pour nos projets communs ».

- Bilan de la Table Ronde n°4 - Programmes européens ou transnationaux : internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche - Perspectives Horizon 2020

Revue de presse de l’Ambassade de France en Algérie :

Affiches/posters de présentation des établissements d'enseignement supérieur présents

| Nom de l'acteur | |

| 1 | Ecole Supérieure de l'éducation nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESEN) docs 1, 2, 3, 4 |

| 2 | Réseau Mixte Langue française et expression francophone (Lafef) |

| 3 | FSP 2008-24 - Réseau mixte |

| 4 | Campus France |

| 5 | AGREENIUM |

| 6 | Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) |

| 7 | Hautes Etudes Sorbonne Arts Métiers (HESAM) |

| 8 | Conférence des directeurs des Ecoles françaises d'Ingénieurs (CDEFI) |

| 9 | CEA Minatech |

| 10 | Ecole Normale Supérieur de Cachan |

| 11 | INRIA |

| 12 | IREMAM |

| 13 | Université Paris Sud |

| 14 | ACTIA |

| 15 | Agropolis International |

| 16 | IFRIS Institut Francilien Recherche Innovation Société |

| 17 | Université Rennes 2 |

| 18 | Spiral |

| 19 | Université de Nîmes |

| 20 | Université Montpellier 2-Réseau Averroès |

| 21 | Université Evry Val d'Essonne |

| 22 | Université du Mans |

| 23 | Université de Pau et des pays de l'Adour |

| 24 | Université de Reims Champagne Ardennes |

| 25 | Université de Rouen |

| 26 | Universcience |

| 27 | Université de Technologie de Belfort Montbéliard |

| 28 | Union pour la Méditerranée (UpM) |

| 29 | GENES |

Races ovines algériennes : un patrimoine et une richesse en péril

Par Salim Kebbab (*)

Vétérinaire

Parmi les ressources animales pourvoyeuses de denrées carnées, l’ovin est le plus prisé en Algérie. Il l’est aussi pour sa laine, malgré le déclin de la production nationale.

Plus qu’une valeur économique et commerciale, le bélier algérien a longtemps accompagné les finances des algériens. Son effigie était, en fait, portée sur plusieurs pièces et billets de banque. Malheureusement, force est de constater qu’aujourd’hui certaines races, véritable patrimoine, paissent près du gouffre.

Au vu des dangers d’extinction qui menacent le patrimoine naturel algérien, aussi bien animal que végétal, la protection des races ovines algériennes doit interpeller les hautes autorités du pays. Surtout lorsqu’on sait que l’Algérie est un pays connu, de par sa tradition, pour sa vocation dans l’élevage ovin.

En effet, certaines races sont en nette régression, alors que d’autres sont carrément en voie de disparition. C’est le cas de la plus ancienne race ovine algérienne, qui se répandait le long de l’Atlas tellien, en l’occurrence la «Berbère».

Le mouton de cette race autochtone, surnommée aussi «Azoulai» pour la particularité de sa toison dont l’aspect est blanchâtre et qui offre une laine brillante et mécheuse, est aujourd’hui en voie d’extinction. Le constat est aussi alarmant pour les races qui jusque-là maintenaient un chiffre stable du cheptel ovin national.

En effet, l’effectif de la race «Hamra», appelée communément «Beni Ighil», est de moins en moins présente à travers les plateaux steppiques de l’Ouest algérien, d’où elle est originaire. Même au Sud du pays, la menace pèse sur la «Barbarine», une race locale dont la lignée est originaire d’Asie centrale.

En fait, ce mouton, qui fut introduit en Numidie par les Phéniciens durant le 1er millénaire avant J.-C., et qui constitue aujourd’hui la principale race ovine en Tunisie, s’est accommodé au fil des temps aux vastes ergs du sud-est algérien grâce à son acquisition d’une morphologie trapue avec une queue grasse, ce qui d’ailleurs le distingue de son ancêtre.

Malheureusement pour l’écotype algérien de cette race, il ne reste qu’un petit contingent dans son fief, la région de Oued Souf en l’occurrence.

Alors qu’un des principes du pastoralisme dicte que pour qu’une race soit dite locale, il faudrait qu’au moins 40% de son effectif aient un lien avec un territoire bien déterminé. Au même moment, pas moins de dix écotypes de la «Barbarine» ont été identifiés en Tunisie et sont depuis répertoriés génétiquement.

Pis encore, pour les races les plus connues en Algérie, les normes génotypiques voire même phénotypiques ne sont pas entièrement définies.

La «Ouled Djella» qui constitue le plus grand nombre de l’ensemble du cheptel ovin national n’est, à ce jour, pas totalement standardisée. Standard qui devrait lui conférer un authentique statut international. C’est dire qu’en Algérie, contrairement à d’autres pays, les groupes de races et leurs effectifs ne sont pas encore déterminés avec précision. En témoigne le grand écart des nombres avancés par les différents chercheurs et autres sources.

En France, par exemple, pays qui compte plus de cinquante races ovines, une vingtaine parmi elles sont classées par le Centre français des ressources génétiques dans la liste des races en danger et donc à préserver. Dites de conservatoire, ces différentes catégories d’ovidés ont un intérêt pratique mais aussi agro-social.

Ce pays qui préserve ses traditions agro-pastorales, ancestrales, ceci malgré la forte industrialisation de ses fermes et centres d’élevages, incite les grands herbagers et autres pasteurs à exploiter certaines races, telles que la «Tarasconnaise» et la «Rouge du Roussillon», selon l’aptitude et la performance zootechnique intéressante.

Il faut dire aussi que dans plusieurs pays, l’introduction des NTIC dans la gestion des élevages et la transhumance du cheptel ont beaucoup contribué dans la préservation du patrimoine naturel et génétique de l’ensemble de leurs parcs animaliers.

Chez d’autres nations, c’est même le grand palais qui veille sur la préservation des races, comme c’est le cas de l’espèce équine dans le Royaume-Uni où le pedegree du cheval «Thoroughbred» est, en plus de sa noblesse, considéré comme patrimoine exceptionnel pour la royauté et pour la nation.

Par conséquent, il va sans dire que pour éviter la perte de notre patrimoine génétique animal ainsi que la préservation des groupes ethniques des animaux vivant en Algérie, un travail pour définir le standard des espèces autochtones doit être entrepris en urgence.

D’ailleurs, c’est ce qu’a recommandé le directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA), lors du dernier atelier national sur la valorisation des races animales, notamment celles dites de rente.

Ceci, avait-il indiqué, pour qu’elles soient identifiées et reconnues, au niveau national et international, en tant que telles, mais aussi et surtout pour conserver les droits de propriété des races algériennes, véritables ressources génétiques nationales.

L’ovin : ce pourvoyeur de viande, de cuir et de laine

Pour revenir à nos moutons, d’après les statistiques officielles, l’Algérie compte entre 23 et 25 millions de têtes d’ovins. Elles sont réparties essentiellement entre quatre races principales, à savoir «Ouled Djellal», «Hamra», «Rembi» et «D’men». Le reste est constitué de trois autres races qui sont pour le moins secondaires.

Il s’agit de la «Berbère», la «Barbarine» et la «Targuia» ou «Sidaho», une variante ovine à poils, élevée à l’Extrême Sud du pays. Une autre classification place les différentes races, selon leurs origines, en trois grandes catégories : l’Arabe, le Barbarin et le Berbère.

Par ailleurs, les races ovines algériennes auraient, selon des experts, une forte hétérogénéité génotypique puisque des croisements se sont fait entre elles particulièrement ces vingt dernières années, ceci à la faveur des nouvelles voies rurales, notamment les axes routiers qui ont vu le jour au niveau des hauts-Plateaux.

Cela a naturellement permis une interconnexion entre les parcours steppiques de l’Est et de l’Ouest de l’Algérie, mais aussi entre les éleveurs et les nomades des différentes régions du pays qui étaient, il n’y a pas si longtemps, bridés par les barrières du relief et de la distance ainsi que par les moyens du transport de bétail.

Par conséquent, même si les caractères phénotypiques permettent de distinguer chaque race, néanmoins une enquête, en cours de finalisation, relève qu’une partie du cheptel ovin serait constituée d’un mélange entre les principales variétés ovines de l’Algérie et même celles des pays voisins, introduites à travers les frontières .

Ainsi, il n’est pas étonnant aujourd’hui de trouver un troupeau de moutons «Hamra» du côté de Tébessa, ou celui de Taâdhmit du côté de Mecheria. Par ailleurs, d’autres lignées qui, jusqu’à présent, ne sont pas encore identifiées génétiquement, terminent le total du cheptel national ovin.

On peut citer, entre autres, le «Laroui», mouton aux cornes spiralées, surnommé mouflon du Djebel Amour ou encore le mouton de la race «Taâdhmit». Ce dernier, qui demeure confiné au sud des monts des Ouled Naïl, est défini par des études comme étant issu d’un croisement, datant du XVIIe siècle, entre la «Hamra» et la «Mérinos», une race originaire d’Espagne, alors que certains spécialistes prétendent que c’est plutôt le mouton «Ouled Djellal» qui a été croisé avec la brebis «Mérinos».

En tout cas, ce qui est sûr, c’est grâce au «sang» d’une race algérienne, exportée par les Français durant la période coloniale vers l’Australie, que ce dernier pays est devenu le premier producteur de viande ovine au monde. Certaines sources avancent même que c’est à partir de la laine du mouton «Taâdhmit» que les premiers tissus ‘‘Prince de Galles’’ ont été tissés.

Cela démontre a fortiori que les races ovines de l’Algérie ont un intérêt élevé dans l’industrie bouchère et textile, deux secteurs qui tardent à redémarrer au niveau national, sans évoquer, bien sûr, le lait de brebis, presque méconnu par les algériens, que l’on pourrait collecter du cheptel ovin puisque 60% de cet effectif est constitué de femelles.

Sur ce plan, puisque le gouvernement vient de proclamer que la priorité du programme quinquennal 2014-2019 va à l’agriculture, il y a lieu de noter que la filière ovine pourrait contribuer à l’essor de l’économie nationale, actuellement en repli.

Et puisque la population algérienne rurale a tendance à s’urbaniser, il est donc clair que la promotion de l’élevage, à travers toutes les régions agro-pastorales de l’arrière-pays, sera non seulement une valeur ajoutée dans le PIB, mais beaucoup plus un frein à l’exode rural qui, faut-il le souligner encore une fois, a chamboulé les cartes de tout les autres secteurs.

Car selon plusieurs socio-économistes, l’élevage ovin devrait occuper les premières loges de la sphère productive nationale, pourvu qu’il soit intelligemment exploité.

Sur ce point, il convient à juste titre de signaler que des pays considérés comme grands producteurs et exportateurs de bétail et de viande ovine de par la diversité de leurs races, comme l’Uruguay et la Nouvelle- Zélande, et qui sont paradoxalement petits en superficie, ont un cheptel ovin trois fois plus important par rapport au nombre de leurs populations ; ce qui n’est pas le cas pour l’Algérie, pays agropastoral par excellence mais qui a inopportunément sombré dans ses hydrocarbures depuis qu’il s’est détaché de sa ressource ancestrale.

Au regard de ce contexte et au vu de la diversité des races ovines que compte l’Algérie, on peut citer celles qui sont les plus intéressantes productivement.

A commencer par la «Hamra» dont la viande a les meilleures qualités organoleptiques et gustatives au Maghreb. Cette dernière pourrait être exploitée sur le marché international des viandes ; bien évidemment une fois les besoins nationaux satisfaits.

En second lieu, il y a la race «Ouled Djellal». Indétrônable, cette dernière n’arrête pas de susciter, au plan international, l’intérêt des experts puisqu’ils vont jusqu’à la classer parmi les meilleures au monde, ceci au vu de ses multiples performances.

A titre d’information, la «Ouled Djellal», dite race arabe blanche, est la seule race ovine au monde qui présente une résistance «naturelle» à la fièvre charbonneuse, une redoutable épizootie qui touche particulièrement les ruminants et qui est beaucoup plus redoutable que la fièvre aphteuse. La rusticité de cette race a d’ailleurs été mise en évidence, dès les années soixante, par le maître de l’agropastoralisme algérien, le regretté Rabah Chellig. De son côté, le Dr N.

Soltani note, dans une de ses études sur l’espèce ovine, que le mouton «Ouled Djellal» demeure le plus adapté aux parcours steppiques et donc au mode extensif et au nomadisme, qui sont par ailleurs les plus productifs dans cette filière en Algérie. Idem pour la «Rembi», une race de la région de Tiaret qui prend la cote et serait la seconde race en termes d’effectifs, détrônant ces dernières années la «Hamra» sur son vaste aire de pâture à l’extrême-Ouest algérien.

En fait, le mouton «Rembi» bercé entre le Sersou et les monts de l’Ouarsenis, facilement reconnaissable par sa tête brune acajou, dépasse en termes de gabarit son congénère «Ouled Djellal».

C’est donc en toute logique que de plus en plus d’ingénieurs agronomes désapprouvent ces derniers temps la réputation acquise par la race «Ouled Djellal» puisque, selon eux, celle-ci a fini par éclipser les autres races, toutes autant performantes mais rarement évoquées. Enfin, reste la race «D’men» de la région présaharienne du sud-ouest maghrébin.

Précoce, la brebis «D’men» est la plus prolifératrice parmi toutes les autres races, puisqu’elle peut donner jusqu’à 4 agneaux avec à la clé deux agnelages par an.

Cette race, typiquement reproductrice, mérite elle aussi une place sur le podium de la production nationale de bétail. Ceci, même si par ailleurs le Pr Rabah Chellig remarque que la qualité de la viande du mouton «D’men» est médiocre puisque dure lors de la mastication.

Algériens et Marocains se disputent la race D’men :

Concernant cette race, elle n’arrête pas de provoquer des polémiques entre les maquignons algériens et marocains au sujet de son origine. Cette présomption de «filiation» semble prendre de l’ampleur entre chercheurs des deux pays. Même l’appellation de cette race est sujette à controverses puisqu’elle varie, selon le pays et les régions du grand Maghreb, du D’men à D’man en passant par Demman.

Cependant, quoique cette race soit classée par certaines instances internationales, qui se basent sur la notion de la territorialité de la race, comme étant algéro-marocaine, il n’en demeure pas moins que plusieurs études et publications internationales révèlent que son berceau est la vallée de l’Oued Saoura, au sud-ouest algérien.

D’ailleurs, une équipe de chercheurs de l’Ecole nationale supérieure vétérinaire (ENSV) travaille actuellement sur le croisement de la «D’men» avec la «Ouled Djellal».

L’objectif est de produire, à partir des variabilités génétiques de ces deux dernières un lignage performant qui, faut-il le souligner, n’a rien à voir avec la brebis «Dolly» génétiquement modifiée, puis clonée.

En effet, d’après le Dr A. Lamara, spécialiste en reproduction animale, chargé du programme entrepreneuriat à l’ENSV, cette nouvelle variété, très saine, aura à la fois les caractéristiques de prolificité et de la qualité gustative avec en sus une meilleure adaptabilité aux climats et reliefs de toutes les régions de l’Algérie.

Les retombées économiques de ce projet seront à coup sûr très importantes sur le plan de la sécurité alimentaire puisqu’il offrira aux algériens plus d’opportunités dans le choix de la qualité et du prix des viandes par rapport à celles issues des races habituelles dont les effectifs, faut-il le rappeler, ne cessent de régresser.

Viande ovine algérienne : un label indétrônable

Pour remédier à ce désastre, d’aucuns diront qu’il faudrait tout d’abord mettre fin à la saignée du cheptel ovin, causée entre autres par l’abattage massif de certaines races au détriment d’autres, notamment lors des fêtes de l’Aïd El Adha et le mois de Ramadhan. Comme il faudrait trouver des solutions durables pour faire face aux aléas de l’élevage, tels que les longues périodes de sécheresse, la cherté de l’aliment du bétail, le manque des points d’eau pour l’abreuvement des animaux et la déliquescence de l’état sanitaire du cheptel national.

Problèmes qui ne sont pas communs seulement à l’Algérie, mais qui découragent, chez nous, le plus tenace des bergers. Par ailleurs, il faudrait qu’il y ait une réelle volonté de la part des pouvoirs publics afin de raviver les parcours steppiques pour qu’enfin nos moutons puissent reprendre les anciennes voies «moutonnières» menant aux différents ports du pays.

A ce propos, il serait judicieux d’établir un programme «novateur», qui ne se limite pas uniquement au secteur de l’agriculture, afin d’encourager les jeunes entrepreneurs à investir dans le métier de leurs aïeux et des prophètes, en misant, bien entendu, sur les races dont l’effectif est assez important.

Ce programme doit se différencier de «l’Ansejisation» des jeunes, dispositif qui, faut-il l’avouer, a mis bas des résultats peu probants sur l’ensemble des secteurs d’activité sélectionnés par l’administration et qui de plus a fini par engendrer beaucoup plus de moutons de panurge qu’une poignée de professionnels. Le but d’un tel planning est d’arriver, après le pic de l’autosuffisance en protéines animales et par la suite à celui de l’exportation, à la valorisation de la production marchande de cette filière, ceci par une labellisation des viandes et pourquoi pas de la laine qui, rappelons-nous, se filait à merveille entre les lisses des métiers à tisser de nos grands-mères.

En effet, à l’instar de la localisation géographique, le nombre de la population constituant un cheptel est très important dans le processus de certification des produits et sous-produits d’origine animale. En Algérie, cette mise en valeur devrait aussi reposer sur le fait que dans la plupart des régions du pays, une grande partie du cheptel national, notamment ovin, se nourrit exclusivement de plantes aromatiques aux vertus médicinales, ce qui donne d’ailleurs un goût très appréciable à l’agneau algérien. Saveur et arôme qu’on ne trouve nulle par ailleurs dans le monde.

D’ailleurs, il en est de même pour la viande bovine où le goût et la saveur issus à partir d’une race locale, la brune de l’Atlas qualifié pourtant de mauvaise laitière, élevée surtout en Kabylie, dépassent de loin la viande bovine fraîche importée de différents continents. Ainsi, à défaut d’une utilisation en pharmacopée ou en cosmétologie, comme c’est le cas en Turquie, les innombrables plantes de la steppe algérienne seront valorisées par une consommation placée sous le signe officiel de «viande d’Algérie» ou de «Label rouge d’Algérie».

Ce protocole de labellisation peut être affiné, par la suite, à la race, aux types de plantes broutées par le mouton, au mode d’élevage et aux systèmes de production.

Enfin, les différentes qualités de la viande produite (organoleptiques, sensoriels, sanitaires, hygiéniques, hédonistes…) sont autant de caractéristiques qui plaident pour que le label algérien se démarque des autres marques de viandes, qu’elles soient locales ou importées. Plus qu’une richesse à promouvoir, les races ovines algériennes sont un véritable patrimoine, car le mouton a toujours fait partie de la vie rurale et citadine des algériens, notamment lors des différentes cérémonies comme l’offrande à l’heureuse élue lors des mariages.

Enfin, au risque d’avoir à l’avenir beaucoup plus de taxidermistes que d’éleveurs et zootechniciens et autres généticiens et vétérinaires, et à moins de ne plus pouvoir les compter même sur les pièces et les billets de banque, il est grand temps de s’intéresser aux «lignées» de l’ensemble de nos espèces animales, sauvages ou domestiques, du mouton au sloughi en passant par l’outarde et la gazelle. Au demeurant, ce serait un vrai gâchis d’égarer nos moutons, réputés pourtant comme étant parmi les meilleures du monde !

«Il est moins dangereux pour un berger de garder des moutons maigres que pour un roi d’avoir des sujets faméliques», dixit un proverbe malgache

(*) Masterant en journalisme- ENSJSI

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Sources et références bibliographiques/ webographiques :

Anseur Ouardia, 2009, Usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie, Thè. Doct. Sc. info et com, Ecole Doctorale EPIC, Univ Lumière Lyon 2

Bencherif Slimane, 2011, L’élevage pastoral et la céréaliculture dans la steppe algérienne, Thè, Doct. Dev.Agr, Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement, (AgroParisTech)

Chabani Saïd, 1995, Les problèmes théoriques et pratiques de la vulgarisation scientifique et technique : enquête en milieu rural algérien Thès. Doct. Sc, Université de droit et des sciences d’Aix-Marseille

Chellig Rabah., 1986. Liv. Les races ovines algériennes. O.P.U. Alger

Djenane Abdel-Madjid, Réformes économiques et agriculture en Algérie, Thès. Doct. Sc.Eco, Univ. Ferhat Abbas – Sétif,

Soltani Nedjmeddine., 2011, Etude des caractéristiques morphologiques de la race ovine dans la région de Tébessa, Mem. Mag. Sc.Agr, Univ Ferhat Abbas, Sétif

Hamdi Pacha Youcef & Lamara Ali, Direc & Vét. Spéci à l’ENSV d’Alger, J. Sc, «Filière des petits ruminants : une richesse à promouvoir», Fév 2015

Harhoura Khaled, ens. ENSV, Hygiène et inspection des denrées alimentaires d’origine animale

Chennoufi Miloud, zootechnicien à O.Djellal, special. Elev. Ovin depuis 1973, entret

Bounab Abdelhafid, vét. Bisk, Livre Wakafat Tabib Baytari, 2012

APS /. Com 02/03/2015, programme pour la conservation des races ovines et caprines en danger d’extinction- Pr Chehat Fouad, Dir INRAA

http://lvrlag.unblog.fr/articles - INMV : Institut National de Médecine Vétérinaire

http://www.nouara-algerie.com/article-les-populations-ovines-d-algerie-44853

http://www.anoc.ma/guide_des_races_ovines.ht

http://www.fao.org/3/a-i0390t/i0390t04.pdf

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/160523/1/Poster3.pdf

http://veterinnaire.blogspot.com/2014/12/le-charbon-bacteridien-anthrax./ sciences et médecine vétérinaire.html

•Illustration (figures, croquis et photos).

1ère réunion des ministres de l'enseignement supérieur sur le numérique

| Nhandan.com (09 juin 2015) |

| 1ère Réunion des ministres francophones de l’enseignement supérieur: le ministre GNAMIEN Konan à Paris pour le développement de l’espace numérique francophone |

| Abidjan.net (09 juin 2015) |

| Un portail commun pour les ressources numériques universitaires ? |

| E-Orientations (08 juin 2015) |

| Déclaration commune des Ministres francophones de l’Enseignement supérieur pour le développement numérique de l’espace universitaire francophone |

| Mediaf (08 juin 2015) |

| Les ministres francophones de l’Enseignement supérieur plaident pour la mise en place d’un portail commun accueillant les ressources numériques universitaires |

| Menara.ma (06 juin 2015) |

| Le développement numérique au coeur d'une réunion des ministres francophones de l'Enseignement supérieur |

| Radio Chine Internationale (06 juin 2015) |

| ENSEIGNEMENT – Réunion des Ministres Francophones sur les enjeux numériques pour l’éducation |

| Lepetitjournal.com (05 juin 2015) |

| Autres thématiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| Prix Louis d'Hainaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|