Vers des diplômés de luxe

Pour répondre aux attentes des entreprises en matière de mains-d’œuvre qualifiées et aller vers la diversification économique, le secteur de la formation professionnelle a opté pour la mise en place des centres d’excellence. En partenariat avec Schneider Electric, le ministère a installé le premier de ces établissements dédié aux métiers de l’électricité à Rouiba, le CEMER en l’occurrence.

Ils sont venus de différentes wilayas, ce lundi matin, pour passer l’entretien et assister à la sélection finale qui leur permettra d’intégrer le Centre d’excellence des métiers de l’électricité de Rouiba (CEMER).

Les candidats, une centaine, attendent leur tour pour confronter le jury dans l’espoir d’être retenus. «J’espère bien qu’ils m’accepteront. Il est vrai que je suis un peu stressé à l’idée de me présenter devant un membre du jury, mais je reste confiant en l’avenir», confie, le corps tout agité, un jeune candidat en se tenant devant la salle dans laquelle se passe l’entretien. Contrairement à son collègue, un autre apprenti semble déjà très enthousiaste.

«C’est la première fois qu’on entend parler d’un centre d’excellence. En visitant l’établissement et les ateliers de formation et en découvrant le matériel qui sera mis à notre disposition, l’on ne peut qu’être motivé et impatient d’y être», déclare-t-il. Néanmoins, avant de passer l’entretien qui constitue la dernière étape avant la sélection finale et définitive des 48 futurs apprentis pour cette première promotion, les candidats sont d’abord invités à se regrouper dans une salle pour visionner un film documentaire. Ce qui leur permettra d’acquérir une vue d’ensemble de l’établissement.

«Il convient de préciser que le nombre d’apprentis est limité à seulement 48. C’est déterminant pour assurer une formation d’excellence», indique le directeur du CEMER, Yazid Merghoub. Accompagnés d’un expert français dans le domaine de l’électricité qui leur explique les différentes fonctionnalités des équipements, les candidats effectuent une visite dans les quatre ateliers de formation équipés de la dernière technologie Schneider. «La formation offerte dans le centre est étroitement liée au domaine de l’électricité, de la maintenance industrielle, ainsi que des énergies renouvelables.

Et pour garantir un environnement d’apprentissage de qualité, un matériel hautement sophistiqué est mis à la disposition des apprentis dans le cadre de la convention signée entre le ministère de la Formation professionnelle et l’entreprise Schneider Electric. Cela nous a permis d’être en phase avec ce qui se fait en France», insiste Seddik Koudil, sous-directeur de l’organisation pédagogique. Cependant, pour bénéficier de cette formation, des critères de choix ont été fixés aux apprentis.

Le candidat doit obligatoirement avoir un niveau de terminale dans les trois séries suivantes : maths, sciences et maths techniques pour qu’il puisse déposer sa candidature. Ensuite, l’évaluation des candidats à la formation en BTS efficacité énergétique et automatisme industriel se fait sur la base de sa moyenne générale obtenue en terminale, de la moyenne des matières essentielles comprenant les maths et la physique, ainsi que de la motivation et l’intérêt que porte le candidat pour la formation.

La capacité d’écoute et l’attitude sont également des qualités épiées. «Nous prenons également en considération la classe sociale du candidat. Il faut savoir que l’entreprise Schneider Electric exige de prendre en priorité les cas les plus défavorisés», précise Rechid Dalila, une enseignante membre du jury. «Ce qui est également impressionnant, c’est qu’on trouve même des universitaires qui sont intéressés par la formation. Ils sont venus dans l’optique d’acquérir un apprentissage basé sur la pratique», s’étonne M. Koudil.

Selon les responsables du Cemer, ce qui constitue la particularité dans la sélection des futurs apprentis, c’est bien le choix des membres du jury. En effet, ce choix n’a pas été établi fortuitement. «Nous avons insisté pour qu’il y ait des conseillers d’orientation et des formateurs expérimentés, sélectionnés pour faire partie de l’équipe formatrice du centre ainsi que le représentant de Schneider», explique le directeur. «C’est tout un travail d’information et de sensibilisation qui est fait pour expliquer aux candidats le métier de l’électricité.

On ne voudrait pas que la personne qui vient au centre passe l’entretien et sorte sans qu’elle sache pourquoi elle est là», souligne-t-il en ajoutant que le premier critère sur lequel le jury choisit les futurs apprentis est la motivation. Cette dernière constitue, selon M. Koudil, un élément crucial pour pallier le phénomène de la déperdition. Par ailleurs, les spécialités qui seront dispensées aux appentis à partir de la rentrée prochaine - prévue dans une semaine - sont : l’électricité, la maintenance industrielle ainsi que les énergies renouvelables.

«Le programme de formation est établi par rapport aux besoins qui ont été formulés par plusieurs entreprises, entre autres Sonelgaz, Cevital, Seaal et autres», assure le sous-directeur. Concernant le profil des enseignants, il convient de préciser que ces derniers sont issus du secteur de la formation professionnelle.

Tous ont une longue expérience dans le domaine de l’électricité et de la maintenance industrielle qui ont eu le droit à une formation à l’étranger par rapport à la nouvelle méthode d’enseignement sur un plateau technique tournant. «La formation est axée sur tout ce qui est lié à la pratique pour que le stagiaire puisse être injecté directement dans l’industrie. Nous veillons à ce que le stagiaire après avoir décroché son diplôme soit hautement qualifié et compétent, à telle enseigne que n’importe quelle entreprise voudra le recruter, y compris Schneider», indique M. Mergoub. «On veut aller vers un produit de luxe.

Avec cette idée d’excellence, nous voulons former des stagiaires d’excellence, et demain les entreprises se battront pour les avoir. C’est bien cela le challenge», ajoute-t-il.

Fatma Zohra Foudil

Avec Ahmed, à la recherche d’un métier

Ils sont nombreux les jeunes gens, de 18 à 35 ans, qui sont intéressés par une formation professionnelle. Ahmed fait partie de ceux-là. Nous l’avons accompagné durant son escale au bureau d’orientation à Alger.

La seconde rentrée professionnelle prévue en mars prochain arrive à grands pas. Pour parvenir à avoir une place, beaucoup de jeunes Algériens se sont précipités vers les bureaux d’information et d’orientation sur la formation professionnelle. A Alger, il y a plus de 500 bureaux qui sont ouverts pour orienter les jeunes. Sans diplôme et sans formation, ces derniers sont en quête d’un métier qui peut leur assurer un meilleur avenir. Pour en savoir plus sur les démarches qui sont effectuées par ces jeunes, et ce, dans les bureaux chargés de les informer et de les orienter, nous avons accompagné Ahmed. Tiouane, un jeune de 24 ans, au chômage depuis des années.

Dans le bureau de la place du 1er Mai, des conseillers travaillent d’arrache-pied pour recevoir, informer et orienter les centaines de jeunes qui se présentent chaque jour. C’est le cas de notre cible, Ahmed de Kouba. Très optimiste, le jeune en question espère avoir la chance d’évoluer dans un Centre d’excellence pour apprendre un métier qui va lui donner un nouveau souffle dans sa vie. «J’ai toujours gardé le sourire. Je sais que tôt ou tard je vais finir par trouver un emploi, mais avant tout il me faut un métier du fait que j’ai quitté l’école dès l’âge de 16 ans», relate-t-il.

Avant de se présenter au bureau d’orientation au 1er Mai, il avait une idée de la spécialité qu’il voulait embrasser : électricité et électronique, car selon lui il aura de fortes chances de trouver rapidement un travail du fait de la forte demande qui existe sur le marché du travail. Le jeune Ahmed a porté tout son espoir sur la formation professionnelle dans l’espoir d’apprendre un métier, trouver un travail et donner un sens à sa vie.

Ce dernier s’est déplacé de son quartier (lundi passé) de bon matin en direction du bureau d’orientation de la formation professionnelle. Il a entendu parler de ce bureau qui propose des métiers de formation pour les jeunes sans travail et sans diplôme. En arrivant dans les couloirs du bureau, il a été accueilli par des conseillers qui lui ont proposé une liste de spécialités. Cette liste comprend quelque 420 spécialités. Toutefois, les conseillers lui ont demandé tout d’abord quelques détails importants, notamment son âge, son niveau d’études et la filière qu’il a suivie durant ses études secondaires. «Vous avez devant vous une liste de différentes spécialités. Un large éventail de formations et de spécialités que vous pouvez choisir tranquillement», lance un conseiller au jeune chômeur.

En fait, cette liste de spécialités vise à donner la chance aux jeunes apprentis pour entamer leur apprentissage, mais surtout pour valoriser les aptitudes à l’exercice d’un métier par le développement de formations de courte durée et qui répondent aux exigences du marché du travail. Certes, le choix était difficile pour le jeune Ahmed, malgré le fait qu’il avait déjà en tête la spécialité qu’il voulait choisir.

Toutefois, en voyant la longue liste, ce dernier s’est senti perdu. Après quelques hésitations, notre bonhomme a fini par opter pour la spécialité du froid qui, selon lui, va lui permettre de trouver un travail et gagner de l’argent. Si tout va bien pour lui, il débutera son apprentissage dès le mois prochain pour une durée de formation de deux ans. «J’espère que je vais réussir mon plan B. Après tout, la spécialité en froid est très demandée dans le marché du travail. Tout ce qui m’intéresse, c’est avoir un métier, un travail et un salaire qui me permettra de vivre dignement», explique-t-il.

L’axe prioritaire

Apprendre un métier essentiellement sur le terrain. Cette formule avantageuse à plus d’un titre est la nouvelle priorité de la formation professionnelle. Favori des stagiaires, préféré par les organismes recruteurs et bon marché pour le secteur, ce mode d’organisation pédagogique a tout pour réussir.

Apprendre sur le tas. Telle semble être la nouvelle politique souhaitée par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

La formule exacte mise en avant est le mode de formation par apprentissage. «C’est un axe prioritaire et le mode de formation privilégié depuis deux ou trois ans, car il présente plus d’avantages (que les autres formules, ndlr)», éclaire Mme Aloune Ounissa, directrice de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle au sein du ministère.

En termes d’avantages, la responsable cite la réduction du coût de la formation et l’adaptation de cette dernière aux besoins et réalités des entreprises. «C’est un mode d’organisation pédagogique qui favorise l’acquisition du savoir directement dans le milieu professionnel», explique-t-elle. Dans l’apprentissage, le stagiaire effectue 80% de son cursus dans l’entreprise, le chantier ou chez l’artisan ; et 20% dans le centre de formation professionnelle qui lui dispensera le savoir théorique complémentaire.

S’agissant des secteurs dans lesquels cette formule est appliquée, la directrice de l’orientation assure qu’elle concerne toutes les filières avec un avantage certain pour les spécialités lourdes, à l’instar du secteur pétrolier et de la pêche. En fait, la formation par apprentissage est instituée depuis 1981.

La loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage consacrait déjà ce mode de formation qu’elle définit dès l’article 2 comme étant «un mode de formation professionnelle ayant pour but l’acquisition, en cours d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier dans les divers secteurs de l’activité économique liés à la production de biens et de services.». Depuis, cette loi a été complétée et modifiée en 1990, 2000, puis en 2014.

Au fil des années, le législateur a tenté d’inciter les opérateurs économiques - à travers l’accord de certains privilèges - ou de les contraindre - en décrétant des taxes -, pour s’investir dans la démarche. Dans la loi initiale (celle de 1981), il était déjà question d’assujettir «tout organisme employeur… d’assurer la formation professionnelle des jeunes par le biais de l’apprentissage (art 7)».

L’article suivant institue même une taxe allant de 1500 à 3000 DA, applicable autant de fois que l’infraction est constatée pour les récalcitrants. Devant le manque d’exécution des lois et la frilosité ou l’ignorance du secteur socioéconomique, la réglementation durcit d’année en année. Ainsi, le décret exécutif du 13 ami 1998 fixe une amende de 1% de la masse salariale aux entreprises qui n’assurent pas l’apprentissage des jeune ou la formation de formateurs.

En 2013, une instruction du Premier ministère exhortait les entreprises à se conformer à la loi et instruisait l’ensemble des départements ministériels pour inscrire dans leurs contrats avec les entreprises des garanties dans ce sens. «Il y a une nette amélioration sur ce point», assure Mme Aloune en annonçant que l’objectif du ministère est d’inscrire 70 à 75% des stagiaires du secteur dans le mode par apprentissage. «Pour l’année 2014-2015, nous avons compté plus de 254 000 apprentis contre 170 000 en 2000», révèle-t-elle.

L’autre avantage de ce mode de formation concerne directement les apprentis. Ces derniers perçoivent un près-salaire qui varie selon la durée de la formation, de 3000 DA (les 6 premiers mois) à près de 17 000 DA pour les BTS en fin de cursus.

Samir Azzoug

Le programme des énergies renouvelables est une priorité nationale

Intervenant au cours d’un Conseil des ministres restreins, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a insisté sur la poursuite et la dynamisation du programme de développement des énergies renouvelables adopté en Conseil des ministres en mai 2015.

Le chef de l’Etat a donné des directives par lesquelles il a demandé à ce que ce programme soit considéré comme une priorité. A cet effet, le président de la République a présidé un Conseil des ministres consacré à la politique nationale dans le domaine du gaz. En sus du Premier ministre Abdelmalek Sellal, le ministre d’Etat, directeur du Cabinet de la présidence de la République Ahmed Ouyahia, le conseiller spécial auprès du président de la République, Youcef Yousfi, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, général de corps d'armée, Ahmed Gaïd-Salah, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre.

Le Conseil restreint a entendu une communication du ministre de l’Energie qui a notamment porté sur les capacités nationales en gaz naturel conventionnel, les perspectives de consommation locale de cette ressource et celles liées aux exportations futures de gaz, ainsi que le programme national de développement des énergies renouvelables.

A l’issue du débat, le président de la République «a ordonné la poursuite et l’intensification de la prospection des ressources en gaz naturel, insistant également sur le respect des plannings d’amélioration des capacités de production des gisements déjà en cours d’exploitation. En outre, le président Bouteflika a donné des directives pour la poursuite et la dynamisation du programme de développement des énergies renouvelables adopté en Conseil des ministres en mai 2015, soulignant que ce programme doit être considéré comme une priorité nationale.

Le chef de l’Etat a rappelé que le développement des énergies renouvelables est à même de prolonger durablement l’indépendance énergétique de notre pays et de générer aussi une dynamique de développement économique dans son sillage. Le président de la République a également chargé le gouvernement d’accorder une importance particulière au développement de la pétrochimie. Par ailleurs, le chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, a ordonné la poursuite des efforts de rationalisation de la consommation nationale d’énergie en général, dont le gaz naturel, y compris à travers la consommation de l’électricité.

Au sujet des énergies renouvelables, le ministre de l’Energie a rappelé que l’Algérie produira jusqu’à 4 500 mégawatts d’électricité à l’horizon 2020. Salah Khebri a ajouté que Sonelgaz gère un programme de 400 mégawatts qui est en cours de réalisation. Par la même occasion, le ministre de l’Energie a souligné qu’à ce jour 84 mégawatts sont déjà opérationnels et que d’ici à juin ou juillet prochains, cette capacité sera portée à près de 400 mégawatts.

A ce même sujet, le dispositif juridique qui permet aux investisseurs privés nationaux et étrangers d’investir dans ce programme est mis en place et des contacts ont eu lieu avec plusieurs wilayas des Hauts Plateaux et du Sud du pays pour dégager de sites devant recevoir les équipements nécessaires en matière de panneaux solaires. A l’instar de l’Algérie, de nombreux pays de la Méditerranée ont donné plus d’importance aux énergies renouvelables. A titre d’exemple, la France a fixé comme pour objectif d’augmenter de 23% la part des énergies renouvelables d’ici 2020, a-t-on appris.

Cet objectif repose en grande partie sur l’utilisation de la biomasse issue de la forêt, c'est-à-dire les déchets et résidus forestiers. Plusieurs autres pays ont fait de même pour bénéficier de ces sources d'énergies dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle de temps humaine. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans l’atmosphère facilitent la gestion raisonnée des ressources locales et génèrent des emplois.

Le solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique), l’hydroélectricité, l’éolien, la biomasse, la géothermie sont des énergies de flux inépuisables par rapport aux «énergies stock» tirées des gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction : pétrole, charbon, lignite, gaz naturel.

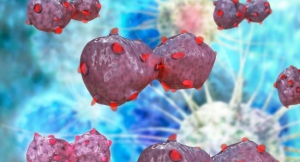

Cancer : l’immunothérapie gagne du terrain

Bonne nouvelle sur le front du cancer. Un traitement d’immunothérapie s’avère très efficace dans la prise en charge des cancers de la tête et du cou. A tel point qu’un essai thérapeutique a dû être interrompu afin d’offrir à davantage de patients cette alternative thérapeutique.

Le nivolumab, un anticorps qui reconnaît la protéine PD-1 permet d’allonger la survie des patients atteints de cancer de la tête et du cou métastatique et réfractaires aux traitements classiques. Ce sont les conclusions d’un comité de surveillance indépendant qui a d’ailleurs recommandé l’arrêt de l’essai clinique de phase III en cours. Objectif, administrer à tous les patients de l’essai le nivolumab et accélérer les procédures réglementaires afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché.

Le nivolumab agit en bloquant la protéine PD-1, présente à la surface des cellules immunitaires, l’empêchant ainsi de se lier à la protéine PD-L1, qui elle se trouve sur les cellules tumorales. La liaison entre PD-1 et PD-L1 a pour conséquence d’inactiver la cellule immunitaire qui aurait normalement dû reconnaitre et attaquer la cellule tumorale. Cette approche d’immunothérapie permet ainsi de remobiliser le système immunitaire du patient.

Depuis plusieurs années, cette approche a obtenu des résultats très prometteurs dans plusieurs cancers. Différents essais cliniques ont ainsi permis d’obtenir des réponses durables de 20% des patients chez lesquels les traitements classiques restaient inefficaces. En Europe, le nivolumab est pour l’instant indiqué dans le traitement de mélanomes et de cancers du poumon. Il l’est aussi dans la prise en charge des tumeurs rénales aux Etats-Unis. La liste pourrait donc au cours des prochaines années s’allonger.

DestinationSante

yennayer célébré dans 280000 établissements scolaires

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué hier à Oran que le Nouvel An berbère, Yennayer, a été célébré cette année dans sa dimension nationale dans les 28.000 établissements scolaires du pays, célébration inédite dans le système éducatif qui a coïncidé avec la nouvelle disposition constitutionnelle d'officialiser tamazight comme langue officielle.

S'exprimant à l'ouverture d'une journée

d'étude sur les «procédés de classement et de valorisation de la fête de Yennayer», elle a estimé que «de par son ampleur, la richesse de Yennayer dans ses expressions culturelles les plus diverses et ses manifestations festives les plus authentiques est un événement à saisir à plusieurs niveaux, prioritairement dans sa dimension éducative la plus imaginative, celle qui consiste à allier avec pertinence l'intelligence d'une tradition sociale et culturelle typiquement locale et ses valorisations et réinvestissements dans le cadre du développement économique et social du pays».

La ministre a ajouté que le système éducatif national est «de plus en plus interpellé», dans les conditions géopolitiques régionales et internationales actuelles, sur la conception actualisée d'un cadre général intellectuel de gouvernance, dans ses volets pédagogiques et administratifs, inhérent à un enjeu structurant à caractère sociétal, en l'occurrence la dimension nationale dans l'Ecole algérienne. Dans ce cadre, a indiqué Mme Benghebrit, il s'agit de faire prendre conscience de l'appartenance à une identité collective commune et unique consacrée officiellement par la nationalité. Il s'agit également, a-t-elle ajouté, d'assurer la cohésion sociale de la nation, la revalorisation de l'histoire et des langues en tant que pièces maîtresses de la trame des appartenances et des solidarités traditionnelles plusieurs fois millénaires concrétisées dans un territoire.

Pour la ministre, «un enseignement intégré permettrait de sortir d'une perception éclatée de faits et d'asseoir la dimension nationale dans la représentation éducative en tant que totalité algérienne posée et pensée comme un tout, but et moyen à la fois, profondément ancré dans ses réalités historiques, culturelles et symboliques, œuvrant à la construction de modes de pensées basés sur la recherche et l'investigation, en vue de développer chez l'apprenant l'esprit critique et la capacité à rationaliser les expériences humaines».

Mme Benghebrit a ajouté que les activités que comporte le curriculum de l'élève et tout particulièrement les programmes disciplinaires spécifiques doivent assurer la formation d'une conscience citoyenne, une connaissance du patrimoine et la formation d'une conscience nationale basée sur le respect des composantes fondamentales: Islamité, Arabité et Amazighité, «des symboles représentant la Nation algérienne», a-t-elle souligné. Cette rencontre est organisée au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) par le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), en collaboration avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Education nationale et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Gaz naturel assurer la transition énergétique

«L’Algérie demeure attachée au principe de partage des risques entre producteurs et consommateurs, pour un développement harmonieux de l’industrie du gaz et au principe de l’indexation des prix de ce dernier sur ceux du pétrole pour les contrats à long terme», tels sont, en substance, les propos du ministre de l’Énergie à l’ouverture des travaux du 5e Symposium de l’Association de l’industrie et du gaz qui se tient à l’hôtel Sheraton du Club des Pins. À cet effet, il a estimé que la conjoncture baissière des prix, observée actuellement sur les marchés pétroliers internationaux, «ne doit pas nous faire douter de l’utilité des contrats de long terme et encore moins de l’indexation des prix du gaz sur ceux des produits pétroliers». Un constat partagé par le premier responsable du groupe énergétique Sonatrach, qui est également président de cette association, et qui a affirmé que «le gaz naturel est l'énergie sur laquelle l'Algérie doit miser à la fois pour subvenir à ses besoins et pour assurer sa transition énergétique». Partant de ce constat, Amine Mazouzi a expliqué que «l'Algérie est un pays gazier et le restera. Le gaz est nécessaire au développement du pays, il y est abondant et permet de réduire les émissions de CO2, ce qui en fait une ressource excellente permettant d'opérer efficacement une transition énergétique», a-t-il déclaré lors de son intervention. Le P-DG a rappelé que le pays dispose d'un potentiel de 16.000 milliards de m3 de gaz conventionnel et de 20.000 milliards de m3 de gaz non conventionnel, et il doit miser sur les nouvelles technologies pour exploiter au mieux cette ressource qu'il a qualifiée de «ressource d'avenir» pour l'Algérie. Un avis partagé par le président-directeur général de Sonelgaz, Noureddine Boutarfa, qui a rappelé les efforts fournis par le groupe public dans la réalisation de projets permettant de faire des économies. Il a signalé, à ce sujet, la décision de faire fonctionner les nouvelles centrales électriques au gaz naturel, ce qui permettra, entre autres, de se passer d'énergies polluantes. Il a annoncé, en outre, que plusieurs investissements visant la modernisation des installations de Sonelgaz seront consentis, avec une enveloppe globale de 1.240 milliards de dinars, à l'horizon 2025. Pour sa part, le consultant international et ancien ministre de l'Énergie Noureddine Aït Laoussine, a affirmé, lors de ce symposium, que la compagnie pétrolière Sonatrach doit faire preuve de plus de «pragmatisme» pour s'adapter aux changements que connaît le marché gazier, notamment en raison de l'arrivée de nouveaux producteurs. «Le déclin des prix du gaz, indexés au pétrole, mais aussi l'arrivée de nouveaux producteurs sur le marché, impose à la compagnie Sonatrach de faire preuve de pragmatisme pour s'adapter à la situation», a-t-il estimé. «Le marché gazier mondial connaît des changements auxquels il faudrait être attentif» Selon lui, la compagnie doit opter pour une politique commerciale plus adaptée à la nouvelle réalité. Il a fait remarquer que le marché gazier connaît des changements auxquels il faudrait être attentif comme, par exemple, la propension des acteurs de ce marché à conclure des contrats à court terme (entre cinq et quinze ans) plutôt qu'à long terme (entre quinze et trente ans), et avec elle la préférence du transport du gaz sous forme de GNL (gaz naturel liquéfié) plutôt qu'à travers les gazoducs. M. Aït Laoussine a noté aussi l'émergence de nouveaux gros exportateurs gaziers, tels que les États-Unis, qui passeront à l'exportation effective en mars prochain, et l'Australie. Si ce dernier pays cible tout particulièrement le marché asiatique en raison de sa proximité, les États-Unis, quant à eux, se concentreront sur l'Europe, marché naturel pour l'Algérie, mais où la demande est actuellement en baisse. «Le Qatar, premier exportateur de GNL, a décidé de vendre son gaz au rabais pour contrer la concurrence future des États-Unis et de l'Australie en Europe et en Asie. La Russie est également prête à vendre à prix réduits pour préserver ses parts de marchés», a-t-il signalé. Selon lui, ces deux pays qui sont les concurrents directs de l'Algérie semblent prêts à déclencher une guerre des prix similaire à celle menée par l'Arabie saoudite pour le pétrole. «L'Algérie doit absolument adapter sa politique de vente et prendre des mesures concrètes telle que le renforcement de son infrastructure d'exportation qui n'est exploitée actuellement qu'à 50%», a-t-il préconisé. La situation est d'autant plus complexe que la demande sur le gaz connaît une certaine baisse en Europe, mais aussi en Asie où le nucléaire et le charbon sont privilégiés, souligne l'intervenant, qui annonce un ralentissement de la demande mondiale plus prononcé d'ici 2020 avec un rythme de progression annuel de 1,5 % contre 2,3 % au cours des dix dernières années. La bonne nouvelle pourrait venir, toutefois, de l'application réelle des résolutions de la COP21 (conférence sur le changement climatique, tenue fin 2015 à Paris), le gaz naturel étant moins polluant pourrait faire l'objet d'une demande qui ira en augmentant à partir de 2020, justement, à condition que les pays respectent leurs engagements en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Un défi qui reste difficile à relever, notera le conférencier. Pour sa part, le président de British Petrolium (BP) pour la région Afrique du Nord, Hesham Mekawi, a annoncé la volonté de cette compagnie de pousser encore plus loin sa coopération avec l'Algérie. Il a annoncé, à cet effet, l'engagement de BP à mettre ses équipements technologiques à la disposition de l'Algérie pour tirer le meilleur parti de l'énorme potentiel dont dispose l'Algérie. «Il n'y a pas de doute sur le fait que la demande mondiale en énergie augmente à long terme et il s'agira de combler cette demande. L'Algérie a un potentiel important en gaz», a-t-il encore dit. Synthèse Amel Z.

Pour dépasser la crise pétrolière l'Algérie dispose des compétences

Le Professeur Abderahmane Mebtoul, économiste et expert international, a estimé hier, à Sidi Bel-Abbès, que l’Algérie dispose des compétences et des moyens hors-hydrocarbures lui permettant d’opérer un changement radical dans sa politique sociale et économique et de dépasser la crise liée à la chute des prix du pétrole. Lors d'une conférence intitulée "L’économie algérienne face aux défis et aux changements énergétiques", donnée à la faculté des sciences économiques et commerciales et de la gestion de l’université Djillali-Liabes, le Pr Mebtoul a souligné que devant le recul des prix des hydrocarbures, il est nécessaire d’adopter une politique pour renforcer la production et la productivité hors hydrocarbures et compter sur le travail et la compétence afin de créer la richesse. "L’Algérie dispose de potentialités touristiques et agricoles importantes qui peuvent contribuer à faire sortir le pays de la crise, si on arrive à bien les exploiter dans la production et la productivité hors-hydrocarbures, et s’orienter ainsi vers une économie productive", a-t-il ajouté estimé. Le professeur a appelé à une rationalisation de la consommation énergétique et à l’exploitation d’autres sources d’énergie renouvelable pour les développer dans les différentes régions, notamment au Sud du pays où d’énormes potentialités énergie solaire notamment existent. Par ailleurs, le conférencier a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur toutes les compétences pour accompagner les changements technologiques que connaissent tous les domaines afin de passer de l’économie de la rente vers l’investissement dans tous les domaines générateurs et créateurs de richesses. Il a également souligné la nécessité d’une bonne gouvernance d’une lutte implacable contre la corruption, tout en mettant en exergue l’importance de préserver les réserves multiples du pays. Le Pr Mebtoul s’est montré optimiste quant à l’avenir du pays. "Il est nécessaire d’avoir une vision positive de l’avenir et d’éviter les positions et comportements défaitistes car, l’Algérie dispose de tous les atouts pour créer la richesse hors économie de la rente", a-t-il conc

un batiment innovant capable d'absorber la pollution fait ses preuves en italie

Développé par une entreprise italienne, ce béton capable d’absorber la pollution a été utilisé pour la construction du pavillon italien de l’exposition universelle de Milan. Il a désormais largement fait ses preuves. Développer un matériau innovant et durable, tel est le défi que s’est lancé Italcementi, un groupe italien reconnu comme le cinquième producteur mondial de ciment. C’est au sein de ses laboratoires que la société a vu naître i.active BIODYNAMIC. Ce béton biodynamique a été sélectionné pour revêtir le Palazzo Italia, édifice phare de l’exposition universelle qui s'est tenue à Milan en 2015. Mais il ne s'agit pas d'un matériau comme les autres : il est littéralement capable d’absorber la pollution. Au total, 9.000 mètres carrés de la surface externe du bâtiment italien ont été recouverts de dalles de béton. Ce revêtement blanc unique est composé d’agrégats recyclés et de dioxyde de titane. Il fonctionne grâce à la lumière du soleil via une réaction dite "photocatalytique". Lorsque la structure est exposée aux rayons lumineux, elle capture certaines particules en suspension dans l’air pour les transformer en sels inertes. Nettoyer l’atmosphère Ces résidus sont ensuite débarrassés par le ruissèlement des eaux, dès la première pluie. Ce procédé permet ainsi d’épurer l’atmosphère ambiant en le débarrassant de la plupart de ses polluants. Avec du recul, le béton biodynamique a largement répondu aux attentes des concepteurs du Palazzo Italia. Le pavillon considéré comme une véritable vitrine pour le pays d’accueil, témoigne des avancées en terme de recherche et d’innovation. D'ailleurs, nombre des meilleures entreprises italiennes ont été impliquées dans sa conception. "Le pavillon italien est une opportunité pour nous de renforcer la capacité d'innovation des entreprises et encourager le développement de produits durables et de technologies respectueuses de l’environnement", a expliqué Diana Bracco, présidente de l’Expo 2015. Un bâtiment propre et antipolluant Le résultat est une construction au design aussi unique que son mode de fonctionnement. "Le Palazzo italiano se présente comme une architecture du paysage dans laquelle le bâtiment assume, à travers sa structure et son articulation volumétrique, l'apparence d'un arbre-forêt, où les visiteurs peuvent se plonger et vivre une expérience émotionnelle", poursuit la présidente. Les cabinets d’architecture Nemesi & Partners et Proger BMS Progetti, à la base du projet, expliquent ainsi avoir imaginé un édifice qui "respire" à la manière d’un organisme vivant. Le pavillon dispose d’ailleurs d’une autosuffisance énergétique assurée par différentes sources d’énergies propres comme des verres photovoltaïques. Contrairement à d’autres pavillons des pays participants, celui de l’Italie perdurera dans le temps. Son architecture et son mode de construction devraient même pouvoir inspirer à l’avenir de nouvelles générations d’édifices durables pour participer activement à l’élaboration de centres urbains plus propres.

Premier Salon de l’optique

Le premier Salon de l’optique et de la lunetterie se tient demain à Constantine jusqu’au 20 février à l’hôtel Marriott. Cette première édition de l’est dédiée aux professionnels de l’optique réunira les fabricants de verres, importateurs, distributeurs, grossistes et représentants de firmes et marques internationales.

RH. International Communication, agence spécialisée dans la communication événementielle annonce que ce Salon accueillera des techniciens de la santé, des ophtalmologues, opticiens étudiants.

Les visiteurs découvriront toute une gamme de lentilles de contact, les nouvelles collections de montures de lunettes optiques et solaires ainsi que le matériel et outillage. Une journée professionnelle aura lieu le 20 février et le docteur Messadi Abdelkader, ophtalmologiste, abordera quant a lui le thème des lentilles de contact chez l’enfant.